□冉 霞

水坑子,顾名思义:深坑里有水的村子。于卫星地图上搜索,它的坐标显示在渝东南武陵山区。不断放大地图,你会在渝鄂湘黔交界处,在乌江和阿蓬江交汇处,轻而易举找到中国历史文化古镇——龚滩古镇。有人形容龚滩古镇是悬挂在绝壁上的音符,那么水坑子,就位于悬挂龚滩古镇的绝壁之上近千米的大山顶端。

水坑子所在的山巅之上,沟壑纵横,台地、盆地散布其间,整体为大气磅礴的桌山地貌。该桌山平均海拔1000米左右,阳光充沛,植被茂盛,物产丰富,因四围皆是悬崖得名:沿岩。沿岩高山边沿的东、西和北三面蜿蜒隆起的如“n”型山脉,这些高山浑然一体,高度均在1000米至1400米之间,像蜿蜒雄伟的城墙紧紧护住高山间600米至1000米凹凸不平的“美玉”台地。水坑子,跟其他26个大大小小的村寨一样,星星般散落在沿岩这片神圣的高地之上。在这个享有“众神的餐桌”之誉的沿岩高地上,生活着11000余名勤劳的土苗儿女,共设有3个行政村:杨柳村、大理村和艾坝村,水坑子则隶属于杨柳村1组。

水坑子,地处1200米左右的沿岩山体东北角,大山巨龙一样护佑着水坑子30余户人家的200余子孙。水坑子地势朝西南方向倾斜,村庄西南面众山海拔渐次向乌江方向低至六七百米,这使得坐北东朝西南的小村庄视野更加开阔,仿佛伸手能摸到天。置身千米村庄中,眺望高地沿岩之外,重重远山若在云端,如梦似幻。水坑子因这天高地阔的高山台地地貌,长期生活于此的村民亦有大山气质:淳朴、坚毅又豪爽。

走近水坑子,两条纵横交错的水泥公路在村口形成一个“十”字,沿着纵向公路往上走,寨子中部明清黑瓦木屋和现代青砖水泥小楼散落在公路两旁。穿过房屋密集的寨子继续上行约一公里,公路顶端叫做半截盖的地方,稀稀拉拉串联着几户农家。村子四围均被田地和林木层层包裹住,形成一个安稳宁静之地。

从空中俯瞰水坑子,村庄左右和其他村庄交界处各有一条沟壑:左边是棒二溪沟,将西边和西北边的青木桌和马槽坝两个村庄的林地隔开;右边为沙沟,将东南边的贾家盖田地隔开。这两条沟壑里一到雨季就会有山涧奔涌,平常则为一沟干涸的乱石和沙砾,只在山沟的某一处有常年不干的小水塘。村子东北和西北面,土地连接着摩天接地的高山大盖,常年郁郁葱葱,牛羊成群。

村口由东南而来的那条横向水泥公路,从龚滩乌江码头出发,扶摇直上到沿岩后,由旧时的沿岩乡集市中心“何家宅”沿着酉西川盐古道穿过众多杨柳村的村庄而来,通往西北马槽坝,连接沿岩大山之下的村庄。这条曾经铺着青石板的古道在历史上曾是连接庙溪、浪坪、彭水及黔江临近乡镇的重要官道。昔日的古道热闹非凡:赶着牲畜的商人,背着溯江而来的川盐、布匹等货物的“背老二”,将自产的桐子、天麻等山货背到何家宅或者崖下龚滩古镇交易的人络绎不绝……

水坑子曾是官道上的一个小小驿站,途经水坑子的“背老二”、商人等大都选择在村庄里用餐和住宿。上世纪八十年代末因沿岩集市搬迁至纵向而来的公路的另一端——西南角的艾坝村,古道才完成了自己的使命,退出了历史的舞台。取而代之的是四通八达的公路,但川盐古道古遗迹和古道上的故事却如醇酿在岁月里日渐香醇珍贵。

古道上最为瑰丽、最为古老的遗迹,在水坑子西北边的幽谷关,也就是横跨棒二西沟连接马槽坝的石拱桥。

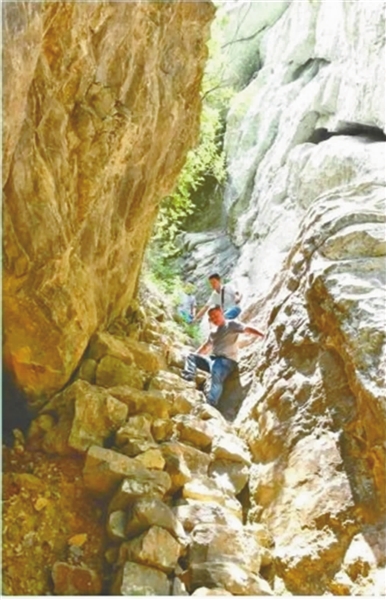

因幽谷关雄奇险秀,树高林密,阴森悚人,是古时官道、酉西川盐古道的必经之路。乾隆六十年(1795年),马槽坝何氏与泗浪溪董家、酉阳州龚滩巡检司衙门共商、集资修建川盐桥于棒二溪沟,解背夫之苦,通盐道之便。古桥通体由青块条石修葺而成,高10米,长10余米,宽4米。古桥桥拱幅度优美、造型美观、技艺高超,整个桥身遥看似彩虹挂山涧;拱桥桥面平整,两端有7个石阶梯连接沟壑两端官道;在石拱桥水坑子方向的石阶下一块大理石板上,刻有该桥的修建年代和相关简介,现只留下了当时碑面上的“乾隆”二字。古桥精美牢固,毫无钢筋混凝土和石灰痕迹,有古龚滩大桥遗风,历经两百多年风霜雨雪,仍完好无缺。古桥附近,还挖掘出一块道光年间刻有“旨旌表董洪典之妻何氏节孝碑”的石碑。结束“渡人载物”使命的古桥,现已被批准为酉阳自治县历史文物,纳入保护并载入史册,村民们在桥头立下了“护桥记”,折射出对家乡深沉而浓烈的爱与情怀。

有碑文记载,冉姓族人最早和水坑子这片土地结缘可追溯到清朝乾隆年间。那之前,水坑子先后聚居着杨、喻、陈等姓氏的苗民,在乾隆末年至嘉庆道光年间,冉氏先祖冉以席到此联姻并落户于此。至今,水坑子冉氏宗亲家族在此繁衍已十几代人。旧时的苗民外迁,直到如今,苗民在此的足迹只留下散落的房屋地基的痕迹,以及以其姓氏命名的诸如杨家沟、陈家院子、喻家土等地名。

水坑子在上世纪九十年代前,民房全为黑瓦木屋,雕梁画栋,颇为壮观。所有的木房里都设火铺、楼板小屋(卧室)以及堆满粮食的阁楼。古木房大多以围合形“撮箕口”为主,即正房两端各挑出一厢房的倒“凵”字形木房,野鹿含花、喜鸦站梅、狮子滚绣球等窗花雕刻引人注目。所有房屋均方方正正,各家房前屋后均是种满瓜果蔬菜的菜园子。如今,村庄里一栋栋洋房林立,只有少数晚清和民国时期修建的木房守住村庄的旧时光。

在水坑子村庄北头有一个修建于上世纪七十年代、荒废了的旧时浩大工程遗存:引水大堰。为解决稻田蓄水问题,政府出资在沿岩海拔最高的北面村庄马槽坝修建了水库,再修建大堰将水库的水引到邻近的几个村庄,以灌溉稻田,确保粮食产量。随着时代变迁,蓄水“稻田”变旱地“烤烟田”,大堰因年久失修而逐渐荒废。在未修大堰引水之前,先辈们还曾在后槽建成了一个水库,由于水源匮乏,而今后槽水库已干涸成为耕地,但后槽水库的遗迹还清晰可见:几亩方正的蓄水雏形,平整、壮实的堤坝,以及堤坝侧面的水位标识石碑。

像这样的风物遗存,除了大堰和后槽水库外,在水坑子的东面沙沟,也零星存留着前清时期先祖们战天斗地的遗迹——防洪工程。条石护土围墙、防洪沟无不折射出祖先们的艰辛和智慧。

同时,在村庄西南角一个叫做“庙岭”的地方,清咸丰年间村民们曾集资修建过庙宇,其碑记有幸存留了下来,鲜活的故事穿越时空向我们一一呈现。

世世代代生活在水坑子的人们,为水坑子谱写了许多动人的故事:西北山头的“仙人脚板”;抱着水牛洗脚的大力士冉宜千;沿岩乡的第一个大学生……这些无一不让水坑子人引以为傲。

在水坑子,还流传着1934年5月贺龙率领红二军团从彭水善感乡前往龚滩渡江过贵州时,从酉西川盐古道路过村庄,并在水坑子幽谷关石拱桥处露宿一宿的故事,那纪律严明、一心为民的红军作风,在村庄一直流传至今。

走进新时代,在脱贫攻坚和乡村振兴大好政策下,科学、文明的理念和思想春风吹进了千家万户。在新生代水坑子人中,不乏有北京大学、中国青年政治学院等高材生,此外,还有40余人在各级机关、企事业单位任职。反映酉阳土司文化的长篇历史传奇小说《虎啸桃源》,就出自水坑子青年冉勇笔下。2024年,水坑子和杨柳村的其他几个村庄,迎来国家的大好政策——高标准农田建设,水坑子率先完成基本农田改造:田间地头水泥公路四通八达,土地和农田的堡坎修筑,以及土地平整、集中连片等为巩固和提高农作物产量奠定了基础,村民幸福指数飙升。水坑子古老的美好传统也正在被挖掘和传承:上山看望牲畜或砍柴采茶时开怀唱的山歌;姑娘在出嫁时的哭嫁;汉子们在劳作时,喊的劳动号子、秧歌和薅草号子……

水坑子依旧日升月落,四季轮回。你来,水坑子默默地敞开怀抱迎接你;你去,水坑子也静静等待和守候。在新时代的浪潮里,水坑子有无限可能,在无限的时空里,那里结满乡愁。在党的关爱和带领下,天高地阔的水坑子,正走在乡村振兴的康庄大道上,朝着乡村美、产业兴、百姓富的美好愿景努力前进!

(本版图片均为资料图片)