□杨明聪文/图

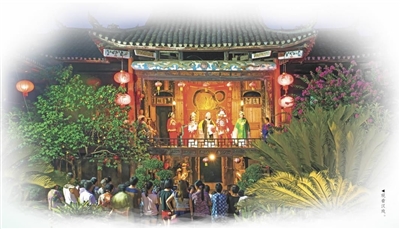

坐标:龙潭镇赵庄社区 龙泉社区

“平贵离家十八年,受苦受难王宝钏,今日夫妻重相见,提起当年泪不干……”这是正在龙潭古镇万寿宫上演的汉戏名段《武家坡》。独居寒窑十八载,鸿雁托书寄相思,武家坡前倾离苦,苦命鸳鸯终相会——薛平贵与王宝钏感人的爱情故事经龙潭汉戏的真情再现,令台下观者无不沉醉其中、啧啧称赞。

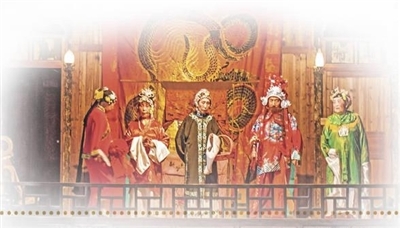

古戏台上,正中放置一张木桌,两把铺着红布的太师椅分列两旁,木桌背面悬挂着一幅巨大的祥云图。右侧是文场面,3位琴师手拿二胡、琵琶、胡琴等乐器;左侧是武场面,4位鼓师手拿锣鼓、钹等乐器,随着一声鼓点响起,锣鼓响板,粉墨登场,击节哼唱,节奏分明。

据史料记载,汉戏是汉族戏曲剧种之一,主要分布于湖北省境内长江、汉水流域以及河南、湖南、陕西等部分地区。汉戏与弋阳腔、昆曲、梆子一起,并称我国古老的四大戏曲唱腔。

一幅祥云图,见证三百年沧桑

光阴流转,龙潭古镇的湄舒河水运之便,货运发达、店铺林立、商贾云集,汉戏跟随一艘艘货船一路穿山涉水,被楚地的大商巨贾、文人雅士们带到了烟柳繁华之龙潭,经外来移民和本地群众的合力传播,龙潭汉戏存母剧之精华,汲本土文化之精髓,演变为极具艺术价值和民族特色的高雅艺术,融入到人民群众的日常生活之中。

祥云图,就是戏台正中央悬挂着的那幅巨大的精美图案,是龙潭汉戏的灵魂。祥云图选用高档布料,历经数百年依旧色泽鲜亮、光彩照人。祥云图高约3米,宽约2米,以大红为背景,飞腾的巨龙跃然眼前、栩栩如生,在四围飞云的衬托下更显神采奕奕。

祥云图原供于龙潭文坛,用于祭祀、祈福之用,至今已有三百多年历史,被民众视为吉祥之物。为了使龙潭汉戏薪火相传,龙潭文坛毅然决定将镇坛之宝祥云图赠予龙潭汉戏。从此,祥云图便与龙潭汉戏融为一体,不离不弃,见证了龙潭汉戏三百多年的风云沧桑。

情韵悠长的龙潭汉戏

龙潭汉戏,一如远方巍峨绵亘的青山那般雄壮激昂,一如娴静温婉的湄舒河那般婀娜多姿,一如龙潭古镇的石板街、吊脚楼、封火墙、八角井那般的情韵悠长,令人叹为观止,久久不忍离去。

历史演义、帝王将相、才子佳人、民间传说等故事在此粉墨登场,场面宏达热烈,戏文朗朗上口,情节感人肺腑,曲乐时而婉转、时而悲怆、时而激烈,节奏时而明快、时而舒缓、时而激越,唱腔时而哀婉悲壮、时而爽朗豪迈、时而响遏行云、时而低沉缠绵。

龙潭汉戏角色齐全,分为生、旦、净、末、丑、外、小、贴、夫、杂十行,汉剧声腔以西皮、二黄为主,服装主要有红袍、黑袍、白袍、凤冠等,伴奏乐器有胡琴、月琴、二胡、三弦、琵琶、笛子、唢呐、锣、钹等。

龙潭汉戏剧目有两百多个,主要有《三打祝家庄》《武家坡》《秦香莲》《四郎探母》《东吴招亲》《二度梅》《打渔杀家》等,极具地域特色和民族特色,同时集汉文化和土家文化之精髓,极具观赏价值、艺术价值,是土家民族艺术的瑰宝。

据相关资料记载,龙潭镇最早的汉戏班是“永和社”,后来又先后成立了“集贤堂”“群英社”“聚英社”“胜利社”等汉戏班子,演职人员最多时达两百余人,盛极一时,场面甚是火爆。为看一场汉戏,当年,戏台四周围得里三层外三层,男女老少、妇孺孩童,人山人海,蔚为壮观。