□融媒体中心记者石嘉黎 冉 川 段成军文/图

清晨的薄雾,如轻纱般笼罩着酉水河。73岁的田维炳推开木门,目光习惯性地投向波光粼粼的河面——那里曾是他搏击风浪五十载的“战场”。如今,河水依旧涛涛,但熟悉的渔船、渔网和满舱的欢腾,已沉淀为记忆。

“13岁就跟着父亲上船打鱼,网一撒下去,提起来全是活蹦乱跳的鱼。”田维炳下意识地往河的方向转了转身子,眼角的皱纹在晨光中舒展,仿佛又见当年的盛景。

酉水河镇河湾村,这个深嵌在武陵山褶皱、酉水河臂弯中的土家山寨,炊烟曾常年混合着浓烈的鱼腥味,鼎盛时期全村近九成人家“靠水吃水”,打鱼为生。

藏在石缝里的娃娃鱼、游动如银色闪电的白甲鱼、狡猾地贴在礁石上纹丝不动的巴岩鱼……一口气,田维炳能如数家珍般道出三十多种鱼的名字。而最辉煌的记忆,定格在一条三人合力才抬上岸的五十斤大青鱼身上。“那鱼鳃盖,比我巴掌还大咧!”老人摊开布满老茧的手掌比画着,发出阵阵爽朗笑声。

“木桨划水的哗哗声,渐渐被轰鸣的马达声覆盖,河面上的渔船也多得像浮动的树林。”回顾50年的打渔生涯,田维炳叹息道,“网里的鱼一年比一年少、一年比一年小,那时就常担心长此以往,后人可能无鱼可打!”

时间来到2008年,石堤水电站完成蓄水,河湾村昔日的滩头变成了平稳的湖面。田维炳索性把磨得油光发亮的自制鱼竿靠在了墙角,将视若珍宝的渔网交到儿子田茂军手中,“一家人要生活,只能让儿子硬着头皮再打几年鱼。”

时间来到2020年,长江流域重点水域“十年禁渔”的号角吹响,河湾村也迎来了“退捕转产”的关键时刻。

“这些年生态环境的破坏太大了,鱼咱不能一直打,你得找点其他营生。”田维炳看准“十年禁渔”的重要性,多次动员田茂军下船上岸。

父亲的劝告,让田茂军决定“换个活法”,于是背着行囊踏上了前往浙江务工的列车。

“国家提倡禁渔是为了鱼能再回来,为的是咱子孙后代,这个道理都懂,大伙也都支持。”田维炳的老伴朱玖香快人快语,她坦言,“禁渔令”刚出来那会儿,像他们家这样祖祖辈辈以打鱼为生的村民,心头都像压了块石头,但生态的破坏大伙都看在眼里,也疼在心里,都想上岸换个其他谋生的工作。

面对渔民的难处,当地政府找准问题,对症下药。

“长江禁渔和生态保护是大势所趋,但对于老渔民们来说,光‘禁’不行,得让大家在岸上找到新活路。”河湾村党支部书记彭明介绍,近年来,河湾村依托秀美的酉水风光和保存完好的土家吊脚楼群,全力发展乡村旅游。此外县里、镇里组织了多场针对退捕渔民的职业技能培训,手把手教大家如何经营农家乐、种植经果林、搞特色养殖。如今,河湾村不仅成功创建4A级景区,上岸的渔民们也实现了从“捕鱼为业”到“旅游从业”的历史性转变。

彭明这话,田维炳十分认同。他说,河湾村有2000余人,曾经几乎家家户户都靠打鱼为生。随着“禁渔令”出台,村里从渔村转型发展乡村旅游,有的村民开农家乐吃上了“旅游饭”,有的村民发展水果产业,有的村民做生意当起了老板……“上了岸,鱼不打了,大伙的日子没变差,反而越过越红火了,这账怎么算,都划算!”

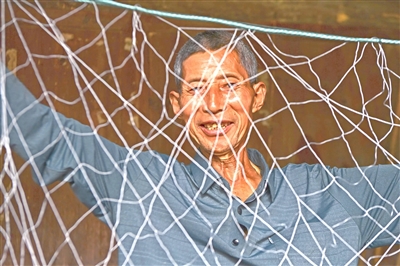

如今,在田维炳家堂屋的老旧立柜里,几个鼓鼓囊囊的编织袋顽固地占据着空间。“网都烂了,放在家里又占地方,‘禁渔令’才出来的时候就准备扔了,但他死活不让!”朱玖香指着柜子说。

田维炳像抚摸老友般,摩挲着那些已经发脆的尼龙网线,呢喃道:“这些渔网跟了我大半辈子,舍不得。”

夕阳熔金,染红了酉水河的粼粼波光。田维炳轻轻关上存放渔具的柜门,将这些曾经养活一家老小的“功臣”细致保存。

院子里,码头上,不时传来游客的阵阵欢笑声。凝神片刻,田维炳转过身,跨过门槛,与游客们打起招呼,笑容满面!